为加强水利工程白蚁防治技术管理,规范水利工程白蚁防治工作,保障水利工程安全,水利部近日发布《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》(以下简称《技术指南》)。

《技术指南》适用于土石坝、土质堤防、渠堤等水利工程的白蚁防治技术工作。明确了蚁情检查与监测、危害等级评定、防治方案、防治施工、环境保护要求、防治项目验收、应急处置等内容。

《技术指南》指出,水利工程白蚁防治应遵循“以防为主、防治结合,综合治理、持续管控,科技赋能、绿色安全”的原则。

2023年主汛期来临之前,水利部完成“全覆盖式”白蚁等害堤动物隐患应急整治工作,水库和大江大河干流堤防及时消险除患。《技术指南》的发布,填补了水利工程白蚁防治方面相关技术文件的空白,为进一步规范做好水利工程白蚁防治工作提供了有力指导。

水利工程白蚁防治技术指南(试行)

1 总 则

1.0.1 为加强水利工程白蚁防治技术管理,规范水利工程白蚁防治工作,保障水利工程安全,根据水利工程白蚁防治工作指导意见等有关文件,制定本指南。

1.0.2 本指南适用于土石坝、土质堤防、渠堤等水利工程的白蚁防治技术工作。

1.0.3 水利工程白蚁防治应遵循“以防为主、防治结合,综合治理、持续管控,科技赋能、绿色安全”的原则。

1.0.4 发生水利工程白蚁危害地区(以下简称白蚁危害地区)新建、改建、扩建及除险加固等水利工程建设项目,应将白蚁防治措施纳入项目建设内容,同时设计、同时施工、同时投运。项目勘察设计应包含以下白蚁防治设计内容:

1白蚁危害情况专项调查及检查成果;

2地基、堤坝与两侧山体接触部位及周边白蚁的灭杀措施及要求;

3防蚁物理屏障、药土屏障等预防措施及蚁情监测措施;

4防治及监测措施工程投资。

1.0.5 白蚁危害地区水利工程管理单位,应将白蚁防治工作纳入工程管理事项,建立常态化机制,包括蚁情检查监测、危害等级评定、防治工作实施等。

1.0.6 水利工程白蚁防治工作宜划分单元进行分区检查监测、分区评定和防治。一般工程宜按单项工程整体划分为一个单元;水库枢纽工程涉及多座土石坝,堤防和渠道工程线路较长时,可根据工程布置及建筑物分布情况划分为多个单元。

1.0.7 本指南主要引用下列标准:

GB/T 33041 中国陆地木材腐朽与白蚁危害等级区域划分

GB/T 50768 白蚁防治工程基本术语标准

GB/T 51253 建设工程白蚁危害评定标准

SL 26 水利水电工程技术术语

SL 62 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

SL 171 堤防工程管理设计规范

SL 176 水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 210 土石坝养护修理规程

SL 223 水利水电建设工程验收规程

SL 564 土坝灌浆技术规范

SL/T 595 堤防工程养护修理规程

1.0.8 水利工程白蚁防治除符合本指南外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 泥被、泥线

白蚁外出活动时的遮蔽物。工蚁从土内搬出小土粒加上唾液制成薄层泥皮,覆盖在取食物或地表面上,成片状为泥被,成条状为泥线。

2.0.2 蚁道

又称蚁路,是白蚁为连接主巢与副巢或者外出觅食、取水、分飞而修筑的通路。

2.0.3 分飞孔

在白蚁分飞期,由工蚁修筑、供有翅成虫飞离原群体的孔状结构,又称分群孔、羽化孔、移殖孔。

2.0.4 通气孔

位于白蚁巢的外表,用于与外界环境通风换气的结构。

2.0.5 候飞室

分飞孔下方呈扁平状的腔室,是有翅成虫分飞前停留的场所。

2.0.6 蚁巢

白蚁群体集中生活的巢体,蚁王、蚁后长期生活的巢体为主巢,其他为副巢。

2.0.7 巢穴系统

由蚁巢(菌圃、空腔)、蚁道和候飞室等组成的白蚁活动地下场所。

2.0.8 蚁巢伞

在白蚁活蚁巢上长出地面、子实体为伞状的真菌。

2.0.9 炭角菌

在白蚁死亡蚁巢上长出地面、子实体为棒状或枝状的真菌,是死亡蚁巢指示物。

2.0.10 白蚁外露特征

白蚁在地面上的活动痕迹或蚁巢指示物,包括泥被、泥线、分飞孔、蚁巢伞、炭角菌等。

2.0.11 饵料

添加了引诱剂、取食刺激剂,对白蚁具有较好的引诱力和适口性、供白蚁取食的物质,不含灭杀白蚁的有效成分。主要投放在白蚁引诱桩(堆、坑、片)中,用于诱集或监测白蚁,也称作饵木、饵片、饵盒、饵块。

2.0.12 饵剂

由杀虫剂、饵料等组成的,对白蚁具有“引诱-喂食-灭杀”三位一体效果的白蚁防治药剂。

2.0.13 蚁患区

水利工程主体部分及其管理范围内可能存在白蚁危害的区域。

2.0.14 蚁源区

可能存在白蚁活动,并由此转移到蚁患区的区域。

2.0.15 白蚁监测装置

用于监测白蚁活动的装置,包括诱集箱、诱捕灯、引诱桩(堆、坑、片)等。

3 蚁情检查与监测

3.1 一般规定

3.1.1 白蚁危害地区的水利工程应定期开展蚁情检查。

3.1.2 水利工程管理(建设)单位宜结合蚁情检查和白蚁防治情况,完善蚁情监测相关设施。有条件的工程,可遵循“实用、可靠、先进、经济”的原则,建设白蚁智能监测系统。

3.1.3 蚁情检查应以现场检查为主,与蚁情监测相互结合、互为补充。

3.1.4 应及时开展蚁情检查与蚁情监测数据资料整编分析,结合白蚁防治情况,综合分析和研判蚁害发展趋势。

3.2 蚁情检查

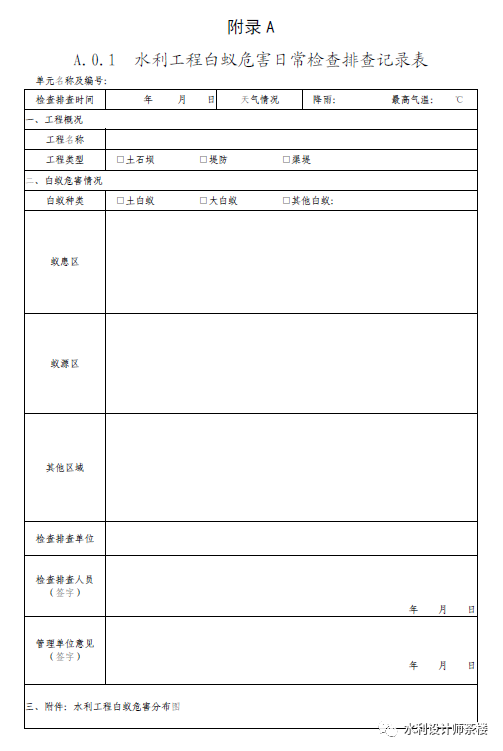

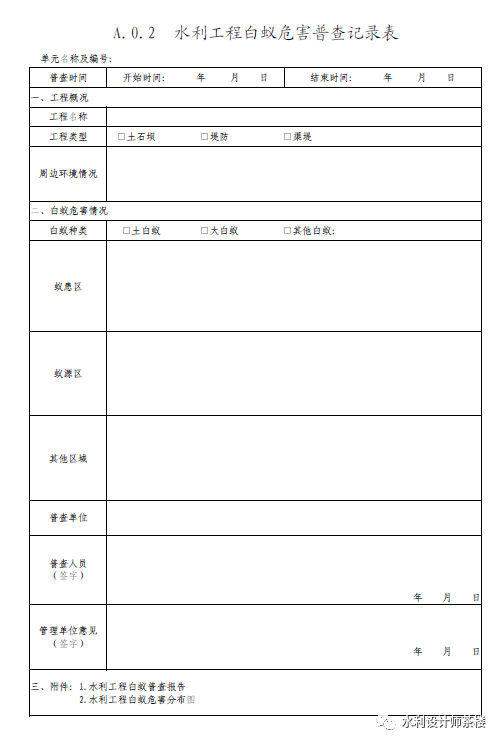

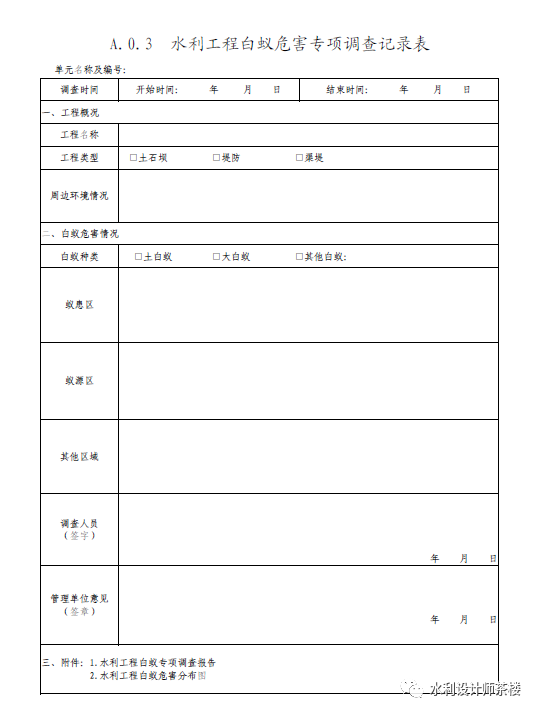

3.2.1 蚁情检查分为日常检查排查、定期普查和专项调查三类,应符合下列规定:

1 日常检查排查:工程管理单位结合水利工程日常巡查、检查工作,同时开展蚁情日常检查排查,重点检查历史有蚁害部位;在白蚁活跃期,可组织专业技术人员或委托专业机构进行专业检查;汛前和主汛期前分别开展全面排查;发现白蚁危害或监测设备报警时要进行重点排查;

2 定期普查:各级水行政主管部门每年组织开展白蚁危害及防治情况全覆盖普查,摸清有害白蚁种类、活动规律、危害程度、发展趋势等;

3 专项调查:在首次发现白蚁危害、因蚁害导致工程出现险情以及新建、改建、扩建及除险加固等项目勘察设计阶段,应开展专项调查,评定危害等级。专项调查由工程管理(建设)单位组织开展,可与工程安全鉴定结合进行。

3.2.2 蚁情检查范围应包括蚁患区和蚁源区:

1 蚁患区:检查范围原则上限定在主体工程及其管理范围内。工程管理范围不明确的,土石坝蚁患区范围宜按建筑物轮廓及边界线外50m范围考虑;土质堤防蚁患区宜按堤防占压区及堤脚线外30m范围考虑;渠堤蚁患区宜按渠道占压区及坡脚线外10m范围考虑;

2 蚁源区:土石坝蚁源区宜按蚁患区外50~500m范围考虑;土质堤防蚁源区宜按蚁患区外50~100m范围考虑;渠堤蚁源区宜按蚁患区外10~100m范围考虑。蚁患区外存在有害白蚁林区等情况的,可根据实际适当扩大范围;

3 蚁患区、蚁源区检查范围可结合工程实际情况进行合理调整。

3.2.3 新建、改建、扩建及除险加固工程可按3.2.2条规定初步确定蚁患区和蚁源区,其检查范围应包括蚁患区、蚁源区和取土料场;蚁患区重点检查工程地基、堤坝与两侧山体接触部位等,取土料场检查范围可扩延至料场边界线外50m。

3.2.4 蚁情检查主要包括下列内容:

1 检查白蚁活动痕迹,主要观察泥被、泥线、分飞孔、通气孔以及被蛀食物、蚁巢伞、炭角菌等白蚁外露特征,初步判断白蚁种类和危害情况;

2 检查工程主体是否有散浸、漏洞、跌窝等现象,并分析判断是否因白蚁危害引起;

3 白蚁分飞期应观察和记录有翅成虫的分飞孔位置、数量和分飞时间,以及相应气象条件等。

定期普查和专项调查除上述检查内容外,可根据需要收集工程水文、气象、土壤、植被资料以及白蚁防治历史资料。

3.2.5 蚁情检查可采用人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法,主要包括下列内容:

1 人工排查法:查找泥被、泥线、分飞孔、通气孔和蚁巢伞、炭角菌等白蚁外露特征,查找有无白蚁活动痕迹,判断是否有白蚁危害;

2 引诱法:根据可能的危害情况布设引诱桩(堆、坑、片)、诱集箱等监测装置,通过定期检查来判断是否有白蚁危害;

3 仪器探测法:采用探地雷达法、高密度电阻率法等,探测白蚁巢穴。

3.2.6 蚁情检查结束后应编制相应的检查记录表,格式要求见附录A。

3.3 蚁情监测

3.3.1 蚁情监测主要包括地表白蚁活动监测和白蚁分飞期有翅成虫监测等内容。

3.3.2 地表白蚁活动的监测可在蚁患区和蚁源区布设引诱桩(堆、坑、片)、诱集箱等监测装置,并符合下列规定:

1 应根据蚁情合理布设装置数量。安装间距一般5~10m。安装两排及以上时,宜采用梅花型布置;

2 白蚁监测装置人工检查频次每月不少于1次,检查内容应包括装置运行、白蚁入站、饵料状况和环境变化等情况;

3 白蚁智能监测装置的监测数据报送频次每周不少于1次,发现报警信号后应及时到现场进行检查处理;

4 应及时开展监测资料分析,结合气候情况和蚁情检查情况,综合判断蚁害情况。

3.3.3 白蚁分飞期有翅成虫的监测,可在水利工程蚁源区外沿布设白蚁有翅成虫诱捕装置,并符合下列规定:

1 白蚁有翅成虫诱捕装置的布设离坝(堤)脚线的距离应大于诱捕装置的有效照射半径;布设位置应透光良好、地域开阔、没有遮挡物(如有树枝遮挡应作修剪),形成连续的光屏障,并避开照明灯光直射;

2 每次分飞时应做好有翅成虫的观察,并记录分飞时间和当时的气象数据,包括温度、湿度、气压、降雨、风向、风力等;分飞后应及时检查并统计诱捕到的有翅成虫数量和入站情况,做好记录;

3 具有自动测报功能的白蚁诱捕装置,在分飞期的测报频次每30min不应少于1次,发现报警信号后应及时进行检查处理;

4 每年分飞期结束后,应开展监测数据整编分析,结合工程所属的自然地理位置及分飞时的气象数据等因素,分析白蚁分飞条件,推测有翅成虫来源,判断蚁害发展趋势,为有效阻断有翅成虫飞入蚁患区提供依据。

3.3.4 应定期检查、测试和维护蚁情监测的相关设施设备(包含监测仪器、装置等),使其处于安全和完好的工作状态。

4 危害等级评定

4.1 一般规定

4.1.1 白蚁危害等级评定可结合蚁情检查和监测适时开展。

4.1.2 水利工程在首次发现白蚁危害3个月内,应结合蚁情专项调查进行白蚁危害等级评定。

4.2 评定要求

4.2.1 白蚁危害等级评定应由工程管理(建设)单位组织具有相应专业知识和实践经验的专家开展,大、中、小型水利工程专家组成员分别不宜少于7、5、3人。

4.2.2 白蚁危害等级评定单元工程划分可按以下原则确定:

1水库工程划分单元时,宜以土石坝单坝为评定单元;

2有桩号的土质堤防、渠堤以两个连续整数桩号之间的范围为1个评定单元(区段);没有桩号的宜以开始检查部位为起始,从上游往下游方向每1km为一个评定单元(区段)。

4.3 危害等级划分及评定标准

4.3.1 白蚁危害等级可划分为轻度危害(Ⅰ级)、中度危害(Ⅱ级)和严重危害(Ⅲ级)。等级划分及评定标准按表4.3.1综合分析确定。

表4.3.1 水利工程白蚁危害等级划分及评定标准

危害

程度

评价指标

地表活动特征

及指示物

内部活动特征

对水工建筑物影响

轻度

危害

(Ⅰ级)

1 蚁患区平均每1000m

发现1处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征;

2 蚁源区平均每1000m

发现3处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征

1 蚁患区开挖出蚁巢,主巢巢腔最小直径小于等于250mm,或最大蚁后体长小于等于30mm;

2 蚁患区蚁巢尚处幼年巢期

有白蚁活动迹象,但未因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情

中度

危害

(Ⅱ级)

1 蚁患区平均每1000m

发现多于5处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征;

2 蚁源区平均每1000m

发现15处及以上泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征;

3 蚁源区发现分飞孔

1 蚁患区开挖出蚁巢,主巢巢腔最小直径大于250mm 且小于等于350mm,或最大蚁后体长大于30mm 且小于等于 50mm;

2 在蚁患区发现成年蚁巢

因白蚁活动造成散浸、湿坡等危害水利工程安全的一般险情

严重

危害

(Ⅲ级)

1 蚁患区平均每1000m

多于10处及以上出现泥被、泥线、蚁巢伞等外露特征;

2 蚁患区发现分飞孔

1 蚁患区内开挖出蚁巢,主巢巢腔最小直径大于350mm,或最大蚁后体长大于50mm;

2 蚁患区开挖出成年蚁巢3处以上;

3 工程主体发现贯穿性蚁道

因白蚁活动造成漏洞、跌窝、脱坡等危害水利工程安全的较大以上险情

注:1.可根据地表活动特征及指示物、内部活动特征、对建筑物的影响等指标进行水利工程白蚁危害等级评定;当采用不同指标确定的危害等级不同时,应按其中最高等级确定危害程度;

2.每类评价方法危害程度有多项评价指标的,满足其中一项指标即可定性为该类危害。

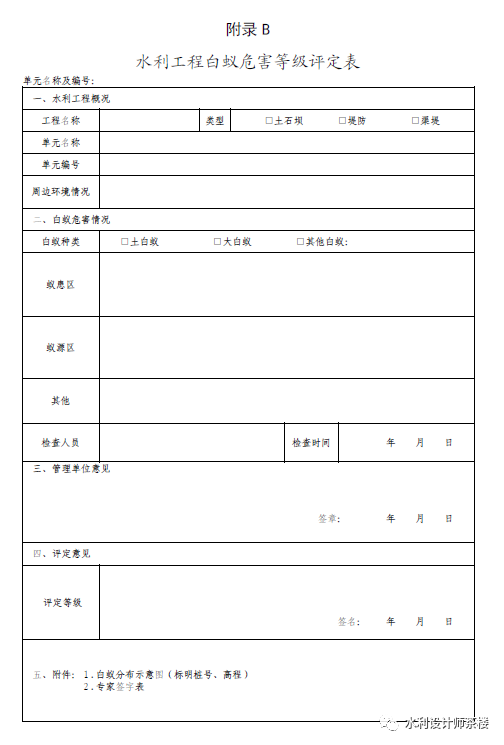

4.3.2 白蚁危害等级评定结束后应及时整理评定材料,包括危害等级评定表、危害评定报告等,并及时向主管部门报告。水利工程白蚁危害等级评定表格式见附录B,水利工程白蚁危害评定报告内容格式见附录C。

5 防治方案

5.1 一般规定

5.1.1 白蚁防治应根据工程特点、地理位置、生态环境和气候特征,结合蚁情检查情况和白蚁危害等级评定结果,因地制宜地应用多种措施进行综合防治。

5.1.2 水利工程管理(建设)单位应结合蚁情检查和白蚁危害等级评定结果,组织编制工程白蚁防治方案,作为防治施工方案的编制依据。

5.1.3 对白蚁危害等级评定为轻度和中度的水利工程,管理单位应加强工程安全及蚁情检查监测,及时提出白蚁防治方案并组织实施,防治方案可与施工方案一起编制。对白蚁危害等级评定为严重的水利工程,应进行防治方案专题设计,管理单位应立即组织开展工程白蚁防治工作。

5.1.4 白蚁防治方案应包括工程概况、蚁情检查和监测情况、危害等级评定、防治范围、防治方案及措施、施工组织、投资估算等内容。

5.2 预防措施

5.2.1 水利工程白蚁预防可分为建设期预防措施及运行期预防措施。

5.2.2 建设期预防措施应符合以下规定:

1新建、改建、扩建及除险加固项目主体工程施工前,应根据检查结果对工程地基、堤坝与两侧山体接触部位等进行清理和白蚁灭杀,对周边地区白蚁危害进行处理;

2工程建设项目需要取土的,取土前应对土料场存在的白蚁危害进行灭治。土料场白蚁危害严重、无法满足彻底灭治要求时,应变更土料场。

5.2.3 可结合工程实际,研究设置物理屏障或药土屏障,并符合以下规定:

1用煤渣或粗砂在大坝正常蓄水位以上至背水坡反滤层以上,或堤防浸润线以上部分修筑防蚁层,粗砂粒径2~4mm且级配连续,防蚁层厚度不宜小于20cm;

2采用9:1(土:石灰)比例的石灰土,在大坝两端与山坡接头处正常蓄水位以上至背水坡反滤层以上修筑深2m、宽0.5~0.6m的隔蚁墙,以阻隔临近白蚁挖掘蚁道蔓延至堤坝内部。也可使用与工程主体土质类似或一致的土体,与药物均匀拌合处理后建设隔蚁墙;

3在可能的蚁源区与工程主体之间,按照直径1.5~2.0cm、孔距30~40cm、孔深80~100cm的标准梅花状打孔,在孔内灌药,形成药土防蚁带。

5.2.4 运行期白蚁预防措施应符合以下规定:

1应及时清除蚁患区和蚁源区白蚁喜食食物,保持堤坝护坡平整清洁,护坡草不宜高于15cm;不应在蚁患区长时间堆放木材和柴草;

2宜在蚁源区设置生态屏障,适当种植夹竹桃、薰衣草、苦楝、臭椿、苦木等对白蚁有驱避作用的植物;

3应保护昆虫类、蛛形纲、两栖类、鸟类、哺乳类等对工程不造成破坏的白蚁天敌,控制白蚁新建群体;

4在白蚁分飞期间,可在蚁源区外沿布设白蚁有翅成虫诱捕装置,对可能飞进蚁患区的白蚁进行诱捕和阻断。蚁患区灯光设施不宜采用365~420nm波长范围的照明光源。

5.3 灭治措施

5.3.1 水利工程白蚁灭治可因地制宜,采用饵剂诱杀法、喷粉法、挖巢法、药物灌浆法和综合灭治法等。灭治措施应不污染土壤和水质、不损害主体工程安全。

5.3.2 饵剂诱杀法应按照防治药物使用要求,把饵剂投放到白蚁经常活动的泥被、泥线、分飞孔、蚁道等处,或投放到引诱桩(堆、坑、片)内,诱使白蚁取食并将药物带回蚁巢灭杀白蚁。应定期检查饵剂被取食或霉变情况,及时更换。

5.3.3 喷粉法应按照防治药物使用要求,在白蚁主(副)巢、分飞孔、蚁道和白蚁危害的物件上,用喷粉器直接喷施灭杀白蚁药粉。

5.3.4 采用饵剂诱杀法和喷粉法灭杀白蚁后,应开展隐患检查探测,及时对死亡蚁巢和蚁道进行充填灌浆。

5.3.5 挖巢法包括追踪蚁道挖巢法和判定巢位挖巢法,应符合下列规定:

1追踪蚁道挖巢法可沿白蚁外露特征或采取开沟截道等方式确定追挖蚁道,直至挖取蚁巢;

2判定巢位挖巢法可根据白蚁分飞孔分布图像和真菌指示物,判断巢位后进行挖巢;

3挖取蚁巢时应连续追挖,取出主巢和副巢的所有菌圃,抓获蚁王、蚁后,灭杀残存白蚁;

4取巢完成后,应及时清除周围松动的土体,并采用与工程原土料类似的回填土夯实至原貌,压实度不小于设计值或规范允许值;

5 汛期或高水位运行时不宜采用挖巢法灭治白蚁。

5.3.6 药物灌浆法应符合以下规定:

1蚁道灌浆宜从分飞孔或口径2cm以上的蚁道灌进药物泥浆,蚁道较多时,先灌蚁道口较大和上方的蚁道,后灌中部和下方的蚁道;

2钻孔灌浆时,可在蚁巢区内按梅花状布孔,孔距1.0~1.5m,在初步定位蚁巢附近,孔距加密至0.5m。钻孔采用机械钻孔或人工钢锥造孔,钻孔深度3~5m;钻孔应铅直,避免串孔;

3灌浆所用的药物泥浆含药量按药物使用说明书中规定的剂量配药,充填灌浆压力宜采用0.05~0.15MPa;

4灌浆所用浆液水与土的质量比例可采用1:1.15~1:1.47,泥浆密度1.29~1.60t/m

;

5灌浆应遵循少灌多复、灌满为止的原则。局部灌浆最后一次灌浆与前次灌浆应间隔三天以上。

5.3.7 综合灭治法可通过灭杀、灌浆、预防等环节及若干程序,将灭蚁、灌浆加固堤坝和预防蚁害有机结合,达到防治白蚁和保护水利工程安全的目的。水利工程白蚁综合灭治法主要技术措施可参见附录D。

6 防治施工

6.0.1 列入水利基建工程的白蚁防治项目应按建设项目管理规定组织施工和质量控制;已建水利工程白蚁防治项目由管理单位组织施工和质量监管。

6.0.2 水利工程白蚁防治施工单位应根据防治方案编制施工方案,其内容包括工程概况、蚁情、施工方法、施工进度安排、质量和安全保证措施及后续服务等。

6.0.3 施工单位应按照批准的方案组织施工,不得自行改变;施工过程中做好施工记录,及时填写工程项目相关信息。工程结束后,施工单位应及时整理施工资料,并进行自检,接受监管部门检查。

6.0.4 水利工程白蚁防治施工人员应经过岗前培训,熟悉药物和器械的使用,遵守施工过程的安全措施,掌握所用相关产品或药物说明书上的安全要求和急救指导;施工时按规定穿戴劳动保护用品,并配备应急药品;在施药期间不得吸烟和饮食,接触药物后应及时洗手。

7 环境保护要求

7.0.1 水利工程白蚁防治应坚持生态、绿色的理念,最大限度减少化学药物的使用量。

7.0.2 应推广应用高效、低毒、低残留、环境友好型白蚁防治药物。选用的白蚁防治药物应符合国家农药管理的有关规定,并遵照产品说明书使用,不同类型的药物不得擅自混配使用。

7.0.3 饮用水水源保护区的水利工程,不应使用药物屏障预防白蚁和药物灌浆法灭治白蚁;其他水源保护区的水利工程,应慎用药物屏障预防白蚁和药物灌浆法灭治白蚁。

7.0.4 不应在河流、水库等区域倾倒剩余药物或清洗施药器械,盛装药物的容器和包装物应统一回收并做无害化处理。

7.0.5 药物应分类储存在相对隔离的空间,储存空间的温度、湿度等环境条件应符合其存储要求,并有专人管理。

8 防治项目验收

8.0.1 水利工程白蚁防治施工完成后应及时组织防治项目验收。

8.0.2 水利工程白蚁防治项目验收应满足以下条件:

1防治内容全部完成并达到设计要求及效果;

2蚁患区通过人工排查法检查未发现白蚁活动外露特征;已布设引诱桩(堆、坑、片)等监测装置检测的,未发现白蚁取食痕迹;

3蚁患区的白蚁巢穴系统已进行灌浆处理,灌浆充填达到设计要求及效果;

4 蚁源区查找不到分飞孔,且在平均1000m

蚁源区范围内白蚁活动外露特征不超过1处。

8.0.3 项目验收应提交以下资料:

1施工合同;

2防治设计方案及施工方案;

3施工过程资料(含照片、视频资料等);

4施工总结报告;

5建设管理总结报告;

6其他有关技术报告。

8.0.4 项目通过验收应符合以下要求:

1按合同约定的防治范围、防治设计方案完成防治任务;

2提交的验收资料齐全;

3防治效果达到合同要求。

8.0.5 白蚁防治项目验收后,应按照水利工程档案管理规定做好资料归档工作,归档资料包含日常检查和防治资料,白蚁危害等级评定报告及相关资料,白蚁防治项目设计、施工、验收资料,工作总结及有关影像资料等。

9 应急处置

9.0.1 水利工程管理(建设)单位应将白蚁险情应急处置措施纳入水利工程安全管理应急预案,并配备必要的抢险物资、设备和白蚁防治药物、器械等。

9.0.2 高水位挡水期间,发生因蚁害造成散浸、漏洞和跌窝等险情时,应按照“先抢险后治蚁”的原则进行紧急抢护,采取降低水位等方式,待水位退至安全水位以下及时进行白蚁危害处置。

9.0.3 因蚁害发生漏水险情时,应采取临水截堵、背水滤导等措施进行处置。

附录C

水利工程白蚁危害评定报告内容格式

1 工程概况

1.1 工程概况和建设管理情况简述

1.2 评定依据、规范和标准

2 蚁情检查、监测情况

2.1 白蚁危害检查、监测情况

2.2 检查、监测结果分析

3 白蚁危害评定

3.1 白蚁危害等级评定

3.2 评定结论

4 防治建议

5 附件

5.1 白蚁危害检查表

5.2 白蚁危害等级评定表

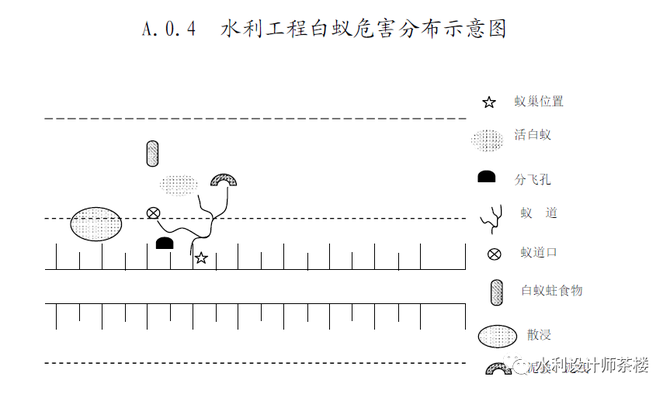

5.3 白蚁危害分布图(严重危害的要附详图)

5.4 白蚁危害评定检查现场及相关影像

5.5 白蚁危害评定专家签名表

附录D

水利工程白蚁综合灭治法主要技术措施

D.1水利工程白蚁综合灭治法可参考“三环节八程序”综合治理措施,通过灭杀、灌浆、预防三环节,找(引)、标、杀,找、标、灌,找(引)、杀(防)八个程序,将灭蚁、灌浆加固堤坝和预防蚁害有机结合,达到防治白蚁和保护水利工程安全的目标。

D.2灭杀环节

D.2.1 找(引):查找白蚁外露特征或用喜食物对其引诱。主要包括:

1)找分飞孔、旧候飞室;

2)找泥被、泥线;

3)找蚁巢伞;

4)翻找白蚁喜食物;

5)埋设引诱片(引诱桩、引诱盒)。

D.2.2 标:标记白蚁外露特征中心点,主要包括:

1)标记分飞孔;

2)标记泥被、泥线;

3)标记蚁巢伞。

D.2.3 杀:灭杀白蚁规定如下:

1)见蚁投饵剂:对分飞孔、泥被、泥线、喜食物、引诱片(引诱桩、引诱盒)、蚁巢伞投放饵剂;

2)先引后杀:未能找到白蚁活动迹象时,埋设白蚁喜食物,引到白蚁后再投放饵剂;

3)引杀结合:在出现蚁害的地方,埋设饵剂进行诱杀。

D.3灌浆环节

D.3.1 找:查找死亡蚁巢指示物炭角菌,找不到时,可结合分飞孔分布情况分析确定死亡蚁巢位置;

D.3.2 标:标记死亡蚁巢炭角菌出菌点、投放饵剂不出菌的分飞孔或投放饵剂取食后不出菌的泥被、泥线位置;

D.3.3 灌:充填死亡蚁巢腔,对炭角菌出菌点死亡蚁巢、投放饵剂不出菌的分飞孔上方位置进行对巢灌浆;对投放饵剂取食后不出菌的泥被、泥线位置进行浅灌密灌,对巢灌浆和浅灌密灌均灌粘土浆。

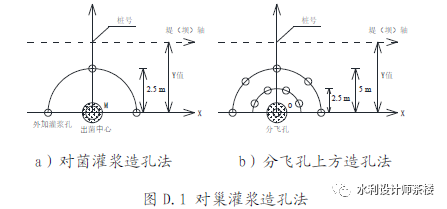

1)对巢灌浆需造孔,造孔方法包括对菌灌浆造孔法和分飞孔上方造孔法。

对菌灌浆造孔法:可按图D.1a)所示,在M点首先造1孔施灌,充填主巢巢穴,然后在以M点为圆心,以2.5m为半径的上半圆上均匀再造3孔施灌,以充填主巢外围的菌圃和蚁道;

分飞孔上方造孔法:可按图D.1b)所示,在以分飞孔密集中心点O为圆心造1孔后,在以5m为半径的上半圆上均匀造5孔施灌。如这些孔均未有掉锥感或进浆量未达0.3m

时,则以2.5 m为半径与上5孔错开均匀再造4孔施灌。

2)浅灌密灌:一般一个坝段纵向布置若干排灌浆孔,排距、孔距、孔深可均为2.0m,灌浆孔呈梅花状布置。

D.4预防环节

D.4.1 找(引):查找蚁源区的白蚁外露特征或用喜食物引诱白蚁;

D.4.2 杀(防):灭杀蚁源区白蚁,防止蚁源区白蚁分飞至堤坝上形成新的蚁害。